2-3-8 美術館大学 記録 (2011年)

- ●第10回美術館大学 「メキシコのポスター世界」

- ●第11回美術館大学 「長岡の教育の歴史」

- ●第12回美術館大学 「夢を抱いて明日に希望を!」

- ●第13回美術館大学 「長岡のデザイン教育」

- 日 時:2011年 10月 1日(土)15:00-16:30

- 場 所:秋山孝ポスター美術館長岡

- 講 師:木村保夫氏、秋山孝氏

- 題 目:「長岡のデザイン教育」

- 参加者数:43名

- 日 時:2011年 8月 3日(水)15:00-16:30

- 場 所:秋山孝ポスター美術館長岡

- 講 師:豊口協氏(長岡造形大学理事長、APM運営委員会会長)、秋山孝氏(APM館長、多摩美術大学教授)

- 題 目:「夢を抱いて明日に希望を!」

- 参加者数:65名

- 日 時:2011年 7月 9日(土)16:00-17:30

- 場 所:秋山孝ポスター美術館長岡

- 題 目:稲川明雄 氏「長岡の教育の歴史」

- 参加者数:64名

- 日 時:2011年 4月 16日(土)15:00-16:30

- 場 所:秋山孝ポスター美術館長岡

- 題 目:「メキシコとのポスター世界」

- 鼎談:U.G.サトー×リンダ・リトー×秋山孝

- 参加者数:46名

第13回美術館大学

第13回美術館大学では、当館館長・秋山孝の高校時代の恩師である木村保夫氏をお迎えして「長岡のデザイン教育」について講演していただいた。

木村氏は1934年、長岡に生まれた。長岡は第二次世界大戦時に空襲を受けた町であり、その爆撃は美術館までで止まったと言われている(そういった経緯で、美術館の北側の壁は「火の壁」と名づけられた)。終戦を迎えた頃、長岡の町は焼けてデザインなどというものはほとんどなかったという。その後日本は復興し、高度経済成長期に入る。大量生産・大量消費が主流となった世の中で、徐々にデザインの需要が増えてきた。商品の販売促進のため、ポスター、包装紙、パッケージなどのデザインは欠かせないものになっていった。

戦後の美術は純粋美術と職業美術に分かれて進んだ。その中でも職業美術は、工業美術と商業美術に分けられる。工業美術は染色やテキスタイルなどを指し、商業美術はグラフィックデザインや視覚デザインなどが当てはまる。木村氏は長岡商業高等学校に赴任し美術と商業美術を受け持つことになったが、商業美術については着任後に自らも学びながら指導する毎日であったという。

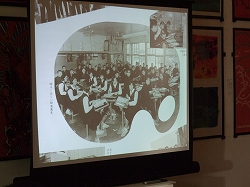

当時新潟県にはいくつかの商業高校があり、中でも新潟商業高等学校、三条商業高等学校、長岡商業高等学校、高田商業高等学校の商業美術部が活躍していた。美術館大学のレジュメには長岡商業高等学校校友会雑誌「ヘルメス」の、在校生徒の手による表紙デザイン一覧があったが、どの作品もスッと引き込まれるような魅力があり、長岡商業高校生の実力の高さを表していた。

レジュメには長岡のデザイン教育に携わった指導者として、田代修一氏、吉田三郎氏、高田信重氏、小宮重吉氏、藤田かずひろ氏、大川民次郎氏のお名前が挙がり、中でも小宮氏の功績が高かったと述べられた。新潟・長岡に縁のあるデザイナーについても触れてあり、長岡高等工業学校を卒業した大智浩氏、西蒲原郡吉田町(現在の燕市)出身の亀倉雄策氏については裏話なども聞け、会場は盛り上がった。

講演後の質疑応答では、「バウハウス」についての質問がなされた。バウハウスは、ドイツに設立された美術と建築に関する総合的な教育を行った学校である。木村氏が質問に答え、秋山館長がバウハウス初代校長ヴァルター・グロピウスやパウル・クレーにも言及し、補足した。

長岡の町は戦後の美術教育でよき指導者に恵まれたこともあり、デザインが盛んとなった。デザイン教育にも重きが置かれ、ついにはデザインを専門的に学ぶ大学、長岡造形大学の設立に至るのである。(APM職員)

第13回美術館大学では、当館館長・秋山孝の高校時代の恩師である木村保夫氏をお迎えして「長岡のデザイン教育」について講演していただいた。

木村氏は1934年、長岡に生まれた。長岡は第二次世界大戦時に空襲を受けた町であり、その爆撃は美術館までで止まったと言われている(そういった経緯で、美術館の北側の壁は「火の壁」と名づけられた)。終戦を迎えた頃、長岡の町は焼けてデザインなどというものはほとんどなかったという。その後日本は復興し、高度経済成長期に入る。大量生産・大量消費が主流となった世の中で、徐々にデザインの需要が増えてきた。商品の販売促進のため、ポスター、包装紙、パッケージなどのデザインは欠かせないものになっていった。

戦後の美術は純粋美術と職業美術に分かれて進んだ。その中でも職業美術は、工業美術と商業美術に分けられる。工業美術は染色やテキスタイルなどを指し、商業美術はグラフィックデザインや視覚デザインなどが当てはまる。木村氏は長岡商業高等学校に赴任し美術と商業美術を受け持つことになったが、商業美術については着任後に自らも学びながら指導する毎日であったという。

当時新潟県にはいくつかの商業高校があり、中でも新潟商業高等学校、三条商業高等学校、長岡商業高等学校、高田商業高等学校の商業美術部が活躍していた。美術館大学のレジュメには長岡商業高等学校校友会雑誌「ヘルメス」の、在校生徒の手による表紙デザイン一覧があったが、どの作品もスッと引き込まれるような魅力があり、長岡商業高校生の実力の高さを表していた。

レジュメには長岡のデザイン教育に携わった指導者として、田代修一氏、吉田三郎氏、高田信重氏、小宮重吉氏、藤田かずひろ氏、大川民次郎氏のお名前が挙がり、中でも小宮氏の功績が高かったと述べられた。新潟・長岡に縁のあるデザイナーについても触れてあり、長岡高等工業学校を卒業した大智浩氏、西蒲原郡吉田町(現在の燕市)出身の亀倉雄策氏については裏話なども聞け、会場は盛り上がった。

講演後の質疑応答では、「バウハウス」についての質問がなされた。バウハウスは、ドイツに設立された美術と建築に関する総合的な教育を行った学校である。木村氏が質問に答え、秋山館長がバウハウス初代校長ヴァルター・グロピウスやパウル・クレーにも言及し、補足した。

長岡の町は戦後の美術教育でよき指導者に恵まれたこともあり、デザインが盛んとなった。デザイン教育にも重きが置かれ、ついにはデザインを専門的に学ぶ大学、長岡造形大学の設立に至るのである。(APM職員)

|

|

|---|---|

|

|

第12回美術館大学

1970年、日本で万国博覧会が開催された。戦後、高度経済成長を遂げ、経済大国となった日本にとって大きな意味を持つイベントである。今回講演していただく豊口協氏は、万国博覧会(大阪万博)で電電公社のパビリオン建設に携わったという経験を持つ。美術館大学では「夢を抱いて明日に希望を!」という題目の下、そのときのお話を拝聴した。豊口氏が関わった大阪万博での電電公社のパビリオンは電気通信館、テーマは「人間とコミュニケーション」であった。建物をいくつかの空間に分け、それぞれのコミュニケーションの形を展示することとなった。最初の空間は、原始的なコミュニケーションの姿である母親と赤ん坊の関係を表した「赤ん坊の空間」とした。壁一面にテレビモニターを埋め込み、すべての画面に泣いている赤ん坊の映像を映す。「呼びかけの空間」では、天井から6,000個もの受話器をぶら下げた。その受話器からは各国の言葉が聞こえてくる。また、メインの広場では世界初の東京、京都、種子島を結んだ多元中継が連日行われ、人気を博していた。豊口氏はこれらの企画だけでなく、展示や展示に関わるすべての業務に関わった。たとえば「赤ん坊の空間」では壁面に並ぶ大量のテレビモニターを調達しなければならない。赤ん坊を泣かす映像も撮らなくてはならない。「呼びかけの空間」では6,000個もの受話器を確保しなければならない。当時は広告代理店などもなく、限られた時間と予算の中、それらの交渉から撮影まですべて自分たちで行ったという。これらを30代のうちに経験できたことは大きな糧となったと豊口氏は語った。秋山館長との対談では、「未来に対して大切なメッセージは?」との問いに対して「創る力と考える力が重要」と応じた。豊口氏が理事長を務める長岡造形大学では一般市民に「本格的なものづくり」を体験してもらおうと講座を用意している。自分の作ったものを介して人とコミュニケーションをとり、ものづくりの喜びを感じてほしいと開催しているものだ。「創る力と考える力」を育む環境を提供している。(APM職員)

1970年、日本で万国博覧会が開催された。戦後、高度経済成長を遂げ、経済大国となった日本にとって大きな意味を持つイベントである。今回講演していただく豊口協氏は、万国博覧会(大阪万博)で電電公社のパビリオン建設に携わったという経験を持つ。美術館大学では「夢を抱いて明日に希望を!」という題目の下、そのときのお話を拝聴した。豊口氏が関わった大阪万博での電電公社のパビリオンは電気通信館、テーマは「人間とコミュニケーション」であった。建物をいくつかの空間に分け、それぞれのコミュニケーションの形を展示することとなった。最初の空間は、原始的なコミュニケーションの姿である母親と赤ん坊の関係を表した「赤ん坊の空間」とした。壁一面にテレビモニターを埋め込み、すべての画面に泣いている赤ん坊の映像を映す。「呼びかけの空間」では、天井から6,000個もの受話器をぶら下げた。その受話器からは各国の言葉が聞こえてくる。また、メインの広場では世界初の東京、京都、種子島を結んだ多元中継が連日行われ、人気を博していた。豊口氏はこれらの企画だけでなく、展示や展示に関わるすべての業務に関わった。たとえば「赤ん坊の空間」では壁面に並ぶ大量のテレビモニターを調達しなければならない。赤ん坊を泣かす映像も撮らなくてはならない。「呼びかけの空間」では6,000個もの受話器を確保しなければならない。当時は広告代理店などもなく、限られた時間と予算の中、それらの交渉から撮影まですべて自分たちで行ったという。これらを30代のうちに経験できたことは大きな糧となったと豊口氏は語った。秋山館長との対談では、「未来に対して大切なメッセージは?」との問いに対して「創る力と考える力が重要」と応じた。豊口氏が理事長を務める長岡造形大学では一般市民に「本格的なものづくり」を体験してもらおうと講座を用意している。自分の作ったものを介して人とコミュニケーションをとり、ものづくりの喜びを感じてほしいと開催しているものだ。「創る力と考える力」を育む環境を提供している。(APM職員)

|

|

|---|---|

|

|

第11回美術館大学

第11回美術館大学の、講師は河井継之助記念館館長の稲川明雄氏、講演題目は「長岡の教育と歴史」である。長岡市は教育を大切にしてきた歴史ある街である。それは戊辰戦争の際の「米百俵」の話からも伺える。戊辰戦争で敗れた長岡藩は、石高を減らされ財政が窮乏した。見かねた三根山藩から百俵の米を贈られたが、大参事はその米を分配せず学校設立のための資金源としたという。このときの大参事のセリフが、「百俵の米も食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵になる」というもの。この大参事というのが小林虎三郎である。小林虎三郎は「興学私議」のなかで国家の強弱は民の強弱によって決まると述べている。

国家を強くするためにはまず民に教育を施し、優秀な国民が国家を支える構図を作っていくべきだとし、その思想のもとに小林虎三郎の「国漢学校」はつくられた。稲川氏は小林虎三郎を中心に話を進められたが、その小林に影響を与えたであろう人物として秋山景山についても言及している。秋山景山は、当館の館長秋山孝の祖先ではないかとも言われている人物で、長岡の藩校崇徳館の初代校長である。こうして江戸から幕末にかけての教育のお話が主ではあったが、現代の教育については「知識を教える」教育であると述べている。「本当の教育とは自ら学ぶ、自ら発見する」ことなのではないかと結んだ。稲川氏の講演後、秋山館長との対談、質疑応答の時間を設けた。

秋山館長とは、資料の収集・保存についての話が交わされた。秋山館長の夢のひとつに、「装画・装丁美術館」を設立することがある。それは、図書館が書籍をデータ化し実物を処分する流れがあるとのことから思い至ったのだという。書籍の内容はもちろん重要だが、外装も大切であり、それら貴重な資料を収集・保存し、公開する場所が必要なのではないかと考えたからである。図書館に勤務され図書館長を勤めた経験のある稲川氏はこれについて、スペースの問題もあり書籍のデータ化は仕方のない一面がある、司書も苦しみながらの選択であろうと述べた一方、警鐘を鳴らしていく必要があるともおっしゃった。

質疑応答では、個性教育について話が及んだ。秋山館長は学生にアドバイスはするが「色使いをどうするか」などの質問には解答を出さないという。なぜなら人が教えた答えでは、それは個性とは呼べないからだという。稲川氏の「本当の教育とは自ら学ぶ、自ら発見する」という言葉とリンクする意見だった。(APM 職員)

第11回美術館大学の、講師は河井継之助記念館館長の稲川明雄氏、講演題目は「長岡の教育と歴史」である。長岡市は教育を大切にしてきた歴史ある街である。それは戊辰戦争の際の「米百俵」の話からも伺える。戊辰戦争で敗れた長岡藩は、石高を減らされ財政が窮乏した。見かねた三根山藩から百俵の米を贈られたが、大参事はその米を分配せず学校設立のための資金源としたという。このときの大参事のセリフが、「百俵の米も食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵になる」というもの。この大参事というのが小林虎三郎である。小林虎三郎は「興学私議」のなかで国家の強弱は民の強弱によって決まると述べている。

国家を強くするためにはまず民に教育を施し、優秀な国民が国家を支える構図を作っていくべきだとし、その思想のもとに小林虎三郎の「国漢学校」はつくられた。稲川氏は小林虎三郎を中心に話を進められたが、その小林に影響を与えたであろう人物として秋山景山についても言及している。秋山景山は、当館の館長秋山孝の祖先ではないかとも言われている人物で、長岡の藩校崇徳館の初代校長である。こうして江戸から幕末にかけての教育のお話が主ではあったが、現代の教育については「知識を教える」教育であると述べている。「本当の教育とは自ら学ぶ、自ら発見する」ことなのではないかと結んだ。稲川氏の講演後、秋山館長との対談、質疑応答の時間を設けた。

秋山館長とは、資料の収集・保存についての話が交わされた。秋山館長の夢のひとつに、「装画・装丁美術館」を設立することがある。それは、図書館が書籍をデータ化し実物を処分する流れがあるとのことから思い至ったのだという。書籍の内容はもちろん重要だが、外装も大切であり、それら貴重な資料を収集・保存し、公開する場所が必要なのではないかと考えたからである。図書館に勤務され図書館長を勤めた経験のある稲川氏はこれについて、スペースの問題もあり書籍のデータ化は仕方のない一面がある、司書も苦しみながらの選択であろうと述べた一方、警鐘を鳴らしていく必要があるともおっしゃった。

質疑応答では、個性教育について話が及んだ。秋山館長は学生にアドバイスはするが「色使いをどうするか」などの質問には解答を出さないという。なぜなら人が教えた答えでは、それは個性とは呼べないからだという。稲川氏の「本当の教育とは自ら学ぶ、自ら発見する」という言葉とリンクする意見だった。(APM 職員)

|

|

|---|---|

|

|

第10回美術館大学

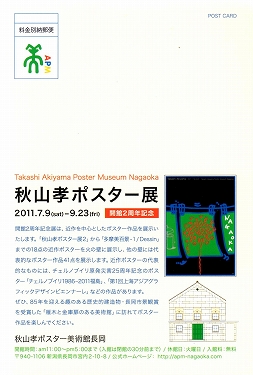

雪国新潟の長かった冬が終わり、春の訪れとともにようやく新年度のAPMが始動する。今年度最初の展覧会は、メキシコ革命100年・独立200年を記念して作成されたポスターを展示した「Voices in Freedom展」である。世界中の著名なグラフィックデザイナーの手による作品がAPMの小さな空間に整然と並んでいる。そんな空間で行われた今回の美術館大学は、U.G.サトー氏とリトウリンダ氏をお招きして秋山先生と「メキシコとのポスター世界」というテーマで鼎談していただいた。「Voices in Freedom展」でAPMに展示してある作品は60点。その中にはU.G.氏やリトウ氏の作品もある。リトウ氏の作品は日本画風に描かれた二羽の鶏。昨今の鳥インフルエンザ問題などもあり、鳥には自由のないイメージがあったため、題材として用いたという。一方、秋山先生の作成した今回の展覧会ポスターは、メキシコ革命の英雄エミリアーノ・サパタがモチーフ。武器を持たず、親指を立てる英雄の姿に、平和な時代がやってきたことを感じる。ポスターアートについてのお話は興味深い。U.G.サトー氏は、「メッセージを明確に伝えることができる。ビジュアルに訴えることで一目瞭然」とポスターの特性を述べる。それに対し、リトウリンダ氏は「ポスターにとりつかれた一人として、死ぬまで創り続けたい」とポスターへの熱意を語った。また、 U.G.サトー氏は「ポスターにはユーモアを入れたい」と言っていたが、今回の秋山先生の展覧会ポスターのサパタの帽子は、よく見るとメキシコの地図になっているのに気づいただろうか。これこそユーモアであろう。質疑応答の時間は、三者三様の答えがあり面白い。「ポスターのどこがそんなに魅力なのか」という質問には、「自分の伝えたいものを煮詰めて表現することの面白さ、少しでも面白くしようと七転八倒する」(U.G.サトー氏)、「ポスターが受け入れられる時代なのだと思う。ポスターというメディアが100年後に残っているかわからないが、40歳になってますます創りたいと思っている」(リトウリンダ氏)、「日本画、洋画のスタイルを受け入れられなかった。ポスターの薄さや軽さが自分には合っていた」(秋山先生)。今回の美術館大学では、秋山先生とその「ご友人」であり「仲間」であるお二方との鼎談だった。旧知の間柄ということもあり、会場は終始和やかな雰囲気に包まれていた。今年度の始まりにふさわしい、すばらしい美術館大学だった。(APM職員)

雪国新潟の長かった冬が終わり、春の訪れとともにようやく新年度のAPMが始動する。今年度最初の展覧会は、メキシコ革命100年・独立200年を記念して作成されたポスターを展示した「Voices in Freedom展」である。世界中の著名なグラフィックデザイナーの手による作品がAPMの小さな空間に整然と並んでいる。そんな空間で行われた今回の美術館大学は、U.G.サトー氏とリトウリンダ氏をお招きして秋山先生と「メキシコとのポスター世界」というテーマで鼎談していただいた。「Voices in Freedom展」でAPMに展示してある作品は60点。その中にはU.G.氏やリトウ氏の作品もある。リトウ氏の作品は日本画風に描かれた二羽の鶏。昨今の鳥インフルエンザ問題などもあり、鳥には自由のないイメージがあったため、題材として用いたという。一方、秋山先生の作成した今回の展覧会ポスターは、メキシコ革命の英雄エミリアーノ・サパタがモチーフ。武器を持たず、親指を立てる英雄の姿に、平和な時代がやってきたことを感じる。ポスターアートについてのお話は興味深い。U.G.サトー氏は、「メッセージを明確に伝えることができる。ビジュアルに訴えることで一目瞭然」とポスターの特性を述べる。それに対し、リトウリンダ氏は「ポスターにとりつかれた一人として、死ぬまで創り続けたい」とポスターへの熱意を語った。また、 U.G.サトー氏は「ポスターにはユーモアを入れたい」と言っていたが、今回の秋山先生の展覧会ポスターのサパタの帽子は、よく見るとメキシコの地図になっているのに気づいただろうか。これこそユーモアであろう。質疑応答の時間は、三者三様の答えがあり面白い。「ポスターのどこがそんなに魅力なのか」という質問には、「自分の伝えたいものを煮詰めて表現することの面白さ、少しでも面白くしようと七転八倒する」(U.G.サトー氏)、「ポスターが受け入れられる時代なのだと思う。ポスターというメディアが100年後に残っているかわからないが、40歳になってますます創りたいと思っている」(リトウリンダ氏)、「日本画、洋画のスタイルを受け入れられなかった。ポスターの薄さや軽さが自分には合っていた」(秋山先生)。今回の美術館大学では、秋山先生とその「ご友人」であり「仲間」であるお二方との鼎談だった。旧知の間柄ということもあり、会場は終始和やかな雰囲気に包まれていた。今年度の始まりにふさわしい、すばらしい美術館大学だった。(APM職員)

|

|

|---|---|

|

|