2-3-6 美術館大学 記録 (2013年)

- ●第18回美術館大学 「『秋山孝が選んだ30の金言・高田清太郎の建築デザイン哲学』について」

- ●第19回美術館大学 「『ポーランドポスターの巨匠』について」

- ●第20回美術館大学 「メッセージイラストレーションポスター十四選『声なき声を聞く』秋山孝ポスター展5について」

- ●第21回美術館大学 「秋山孝 自作を語る3」「我 斯く 建築に向かう」

- ●第22回美術館大学 「東京装画賞について」

- 日 時:2013年 10月 5日(土)15:00-16:30

- 場 所:秋山孝ポスター美術館長岡

- 講 師:末房志野、御法川哲郎、秋山孝

- 題 目:「東京装画賞について」

- 参加者数:51名

- [第1部]

- 日 時:2013年 8月 3日(土)13:00-14:30

- 場 所:秋山孝ポスター美術館長岡

- 講 師:秋山孝

- 題 目:「秋山孝 自作を語る3」

- [第2部]

- 日 時:2013年 8月 3日(土)15:00-16:30

- 場 所:秋山孝ポスター美術館長岡

- 講 師:平山育男

- 題 目:「我 斯く 建築に向かう」

- 参加者数:63名

- 日 時:2013年 7月 6日(土)15:00-16:30

- 場 所:秋山孝ポスター美術館長岡

- 講 師:秋山孝

- 題 目:「メッセージイラストレーションポスター十四選『声なき声を聞く』秋山孝ポスター展5について」

- 参加者数:60名

- 日 時:2013年 6月 1日(土)16:00-17:30

- 場 所:秋山孝ポスター美術館長岡

- 講 師:御法川哲郎、秋山孝

- 題 目:「『ポーランドポスターの巨匠』について」

- 参加者数:68名

- 日 時:2013年 4月 20日(土)15:00-16:30

- 場 所:秋山孝ポスター美術館長岡

- 講 師:高田清太郎、秋山孝

- 題 目:「『秋山孝が選んだ30の金言・高田清太郎の建築デザイン哲学』について」

- 参加者数:73名

第22回美術館大学

第22回美術館大学の題目は、「東京装画賞について」である。東京装画賞とは、昨年2012年から開催されている世界で唯一のブックジャケットのコンペティションである。各人がそれぞれの装丁・装画を表現できるコンペティションで、昨年は1283点もの応募があった。今回の美術館大学では、東京装画賞・審査委員長の秋山孝館長、実行委員長・末房志野氏、実行委員・御法川哲郎氏の3名に鼎談していただいた。

第22回美術館大学の題目は、「東京装画賞について」である。東京装画賞とは、昨年2012年から開催されている世界で唯一のブックジャケットのコンペティションである。各人がそれぞれの装丁・装画を表現できるコンペティションで、昨年は1283点もの応募があった。今回の美術館大学では、東京装画賞・審査委員長の秋山孝館長、実行委員長・末房志野氏、実行委員・御法川哲郎氏の3名に鼎談していただいた。

まず、秋山館長より東京装画賞の意義についてお話いただいた。ブックジャケットの機能としては、本を汚れや衝撃から守る機能と、本の内容を図像と文字で視覚的に伝える機能の二つが挙げられる。特に後者は、著者の思いや考え、言葉にならないイメージ、メッセージをビジュアルで一瞬のうちに伝える、重要な役割である。このブックジャケットのコンペティションを開催することは、上質なブックジャケットの提供を社会に促すことにつながり、図書文化に貢献できると考えているという。

また、昨今台頭してきた電子書籍にも話は及んだ。電子書籍には、紙の書籍では不可能な動画や音声を組み込んだり、リンクを貼ったものも存在する。所蔵場所の問題も解決し、絶版による入手機会の喪失を免れるなど利点が多くある。その一方で、我々は東日本大震災を経験したことにより、電子メディアの弱さも痛感した。電子メディアは潮水がかけられると一瞬でデータが消えてしまうのに対し、紙のメディアは水に浸かり波間に浮かびながら情報を保つことができた。上質な紙は情報を保つのに大変優れた媒体だということを実感したと秋山館長は述べた。

会場には東京装画賞の受賞者も大勢参加しており、受賞作について説明していただいた。2012年に「銀河鉄道の夜」を描き、学生部門金の本賞を受賞した内山咲子さんは、「死を連想させる作品なので寂しい感じを出した」「幻想的で美しいものとなるよう描いた」とこだわった点を説明した。2013年、「注文の多い料理店」を描いた中山信一さんは一般部門銅の本賞を受賞した。中山さんは「今まで出版された本をすべて見てから取り掛かった」「あえて抽象的な表現にした」と語った。「猫なのか熊なのか分からないけれども、表現に魅力的なところがあったので票を集めた」と秋山館長は評した。御法川氏も、2012年「ロミオとジュリエット」で審査員賞を、2013年に「変身」で会員賞を受賞している。「変身」について、「自分が自分でなくなる怖さを描いた」と説明した。

末房氏からは審査についてのお話を聞かせていただいた。第1回目である2012年は審査がだいぶ難航したという。それは、審査の基準がデザイナーとイラストレーターでは異なったためである。デザイナーはレイアウトやタイポグラフィを重視し、イラストレーターは図像を評価したことが原因である。また、写真がイラストレーションと言えるかどうかという議論も起こり、審査は白熱したものになったという。そういった厳しい審査の中から、272点の作品が見出された。

また審査において、作品の中で誤植があったものは、どんなにデザイン、イラストが優れていても落選とした。デザイン、イラストさえよければいいという甘えは許してはならず、作品は細心の注意を払って作られるべきであるという共通の概念の下に決断された。

末房氏がこの審査を通して気づいたのは、賞が上位になるほど媒体である紙にもこだわりが見えたことである。些細な部分にこそこだわりを持ち、気を配れる人が受賞できたのではないかと語った。御法川氏はこのコンペティションについて、人の意見に左右されず自分の意思を表現することのできるコンペティションであり、特に学生にとっては自分を思い切り出すことができるよい機会であると述べた。

上質な文字と上質なイラストレーションは大きな力を持っている。日本では、江戸時代、歌川国貞の「お染久松色読販」に始まり、明治から昭和にかけて活躍した小村雪岱、杉浦非水、竹久夢二など素晴らしい装丁・装画家が存在した。この伝統を引き継ぎ、これからもこの「東京装画賞」で日本独自の装丁・装画の美を発信していきたいと秋山館長は述べた。(APM職員・森山)

|

|

|---|---|

|

|

第21回美術館大学

秋山孝ポスター美術館長岡(APM)では、毎年長岡花火の打ち上げられる8月3日にも美術館大学を開催している。今回は、APMの秋山館長による「秋山孝

自作を語る」と、長岡造形大学教授・平山育男氏による「我 斯く 建築に向かう」の2部構成という豪華な講演会となった。

秋山館長は自作の解説を通し、作品を作る力の秘訣を語った。それは「情熱」と「習慣力」である。情熱は秋山館長の創作のためになくてはならない力である。例えば2010年に秋山館長が制作した立体作品「100年の風」は、新潟県立長岡商業高等学校の創立100年を記念したモニュメントである。商業高校なのでそろばんの玉を模したデザインを考えた。このモニュメントを制作する際、何度も壁にぶつかったが、そのたびに仲間や専門家の協力を得て不可能を可能にしてきた。それは、自分ひとりでも実現するという強い情熱と、その情熱を理解し協力してくれた人の情熱が集まって実現に至ったのだと、秋山館長は語った。

もうひとつの力、習慣力は少ない努力で最大の力を発揮する、効果的な方法であると秋山館長は言う。我々人間は、日常生活の4割を習慣で動いている。秋山館長はその4割の習慣の中に、創作を組み込むことで年間約20点もの作品を生み出すことができるのだと語った。大きな仕事を一度に行おうとすると、多大な労力が必要になる上、必ずどこかにミスが出てくる。それならば毎年、毎月、毎週、毎日、習慣的に少しずつ行えば、労力は少なく正確なものができあがるのである。

こうして「情熱」と「習慣力」を駆使して作り上げた作品ひとつひとつには、強いメッセージが込められている。作品の前に立って、そのメッセージを受け取ってほしいと秋山館長は講演を結んだ。

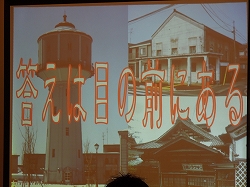

第2部の平山氏の講演は、APM、配水塔、機那サフラン酒本舗の建物の3つについて解説していただいた。APMを始めこれらの建造物はすべて平山氏が調査し、歴史的建造物であると証明したものである。

APMは1925年に建てられた長岡商業銀行(現・北越銀行)宮内支店の建物を、2009年に美術館としてリノベーションしたものである。しかし建物は建設当初のままAPMに引き継がれたわけではない。1952年には道路拡幅のため曳家、同年本館の改造、1970年田上商店倉庫としての改装と、APMになるまでに4度の改装が行われた。調査にあたり、あるときは屋根裏の壁に残った蔦のあとから痕跡を見つけ、またあるときは当時の新聞をあたり、探偵さながらに証拠を見つけていく作業が続く。その証拠が集まっていくと、ようやくAPMの歴史的建造物としての姿が現れてくる。その時代の中でAPMがどのような存在だったか、価値が分かってくるのである。

配水塔に関しての講義は特に興味深い。戦前、新潟県内には7基もの配水塔があった。これは東京都、大阪府の8基に次ぐ数字であり、なぜ大都市とも言いがたい新潟に、これほど多くの配水塔が設置されたのであろうか。それは新潟には越後平野という広大な平野があったためである。平野部で安定した給水を維持するためには十分な水圧が必要となる。そのため巨大なタンクを高所に設置し圧力を加え、水を遠方まで運べるようにしたものが配水塔である。よって、新潟県内には多くの配水塔が設置された。

近代の水道には3つの原則がある。それは「消毒」「加圧」「常時」である。水をろ過し塩素で消毒することにより「誰でも」飲める水にし、配水塔やポンプで加圧することにより「どこでも」水を手に入れることができ、予備発電機室を設置することで「いつでも」水を使うことができるようにしたのである。配水塔を保存する際、予備発電機室は取り壊していいのではないかという意見もあったが、災害時、停電になっても消火できるだけの水を維持できる技術の形を残すことは重要であるとし、保存することとなった。「技術には形があり、形には意味がある」とは平山氏のお言葉である。

サフラン酒本舗の建物は吉澤仁太郎の邸宅である。サフラン酒で財を得た吉澤氏は1894年に摂田屋へ移転、1912年には主屋の増築を行っている。その造形は旧宅部分に増築部分が重なるような特徴的な様式である。サフラン酒本舗の調査を進めるうち、平山氏はサフラン酒本舗と1934年築の朝日酒造・松籟閣が似ているのではないかと考え始めた。そこで調べてみると松籟閣を造った安達工務店は小千谷市片貝にあり、その近所である長岡市浦にサフラン酒本舗の増築を担当した西脇浜吉が住んでいたことが分かった。つまり、安達工務店と西脇浜吉の間で何らかの情報の交換があり、一見関連のない二つの建物が似た様式になったのではないかと平山氏は考えた。様式は地域で生み出され伝承されるのである。

最後に平山氏は、「時代」「技術」「造形」と表示されたスクリーンの前で、時代の要求に応えているか、技術を使えているか、施主に言われるがままの造形になっていないか、これらのことを深く追求し、年月がたっても残るような作品を作ってほしいと締めくくった。

今回の講演では平山氏、秋山館長共に、自らの仕事への向き合い方を語られた。この日は高田建築事務所からの参加者が多くいたこともあり、講師のお二方とも社員へのメッセージを込めての講演だったように思う。(APM職員/森山)

|

|

|---|---|

|

第20回美術館大学

第14回企画展「メッセージイラストレーションポスター十四選『声なき声を聞く』秋山孝ポスター展5」開催に合わせて、20回目の美術館大学は秋山館長による「自作を語る」というテーマで行われた。「秋山孝ポスター展5」の展示は、大きく3つに分けられる。一つ目は今回の展示テーマでもあるメッセージイラストレーションポスター、二つ目は2012年から2013年7月までに制作された新作ポスター、三つ目は1985年から1988年までに制作された旧作ポスターである。今回の美術館大学は、これらのポスター作品について秋山館長ご自身から解説していただける貴重な場である。

第14回企画展「メッセージイラストレーションポスター十四選『声なき声を聞く』秋山孝ポスター展5」開催に合わせて、20回目の美術館大学は秋山館長による「自作を語る」というテーマで行われた。「秋山孝ポスター展5」の展示は、大きく3つに分けられる。一つ目は今回の展示テーマでもあるメッセージイラストレーションポスター、二つ目は2012年から2013年7月までに制作された新作ポスター、三つ目は1985年から1988年までに制作された旧作ポスターである。今回の美術館大学は、これらのポスター作品について秋山館長ご自身から解説していただける貴重な場である。

まず秋山館長がお話されたのはメッセージイラストレーションポスターについてである。メッセージイラストレーションポスターは、多摩美術大学イラストレーションスタディーズが開催する展覧会のためのポスターで、2000年の開催から秋山館長によって制作されている。鳥、犬、爆弾、人と、モチーフはそれぞれだが、共通するのは「沈黙の声」や「声なき声」といったポスターからのメッセージを受け取ってほしいという強い主張だ。

次に2012年から制作されている新作ポスター24点について。これは1年間に24点、つまり1ヶ月に約2点ずつ制作されていることになる。その制作ペースに驚かされると同時に、発想力、アイデア、そして知識の量に圧倒される。例えば、中国上海の松江(ソンジャン)美術館からの依頼で制作されたポスターには、青銅器と文字が描かれている。「現在確認されている最古の王朝

殷」、「最古の漢字 殷王朝第22代武丁の頃の甲骨文字」、そして「殷から春秋時代までが青銅器時代である」という知識がなくてはこのポスターは作られなかった。

1985年から1988年のポスターは、なんといっても色が美しい。それはこの年代のポスターがシルクスクリーンで印刷されていたからである。CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、クロ)のインクを掛け合わせて色を表現するオフセット印刷と違い、シルクスクリーン印刷は色を調合してから刷るので、色が濁らず、微妙な風合いの色を表現することができる。ピンク色ひとつとっても、桃色、薄紅色、蛍光色のピンク、オレンジに近いピンクと様々である。秋山館長の作品にとって重要な「色」を表現するのにシルクスクリーンは欠かせない技術であった。その技術が使えなくなったとき、秋山館長が夫人から「あなたの両手を切られてしまったも同じね」と言われたほどであった。しかし、そのような厳しい状況におかれても秋山館長は最善の方法を見つけ出し、現在はオフセット印刷を用いて数々の作品を生み出している。

ポスターには、強いメッセージが込められている。しかしポスターを真剣に鑑賞し読み取ろうとする人は少ない。それは、ポスターは消費されるものであるという考えや、ポスターを軽視する日本の現状によるものであろう。また、「読み取る」ことが必要な芸術作品よりも、情報を「与え」てくれる映像やアニメーションの方が接しやすいのかもしれない。しかし「与え」られることばかりしてきた人間は「考える」ことを忘れ、人の意見を鵜呑みにすることしかできなくなると、秋山館長は警鐘を鳴らす。どうか立ち止まって、ポスターの前で「声なき声」に耳を傾けてみてほしい。そこには多くの言葉が満ちているはずである。(APM職員・森山)

|

|

|---|---|

|

|

第19回美術館大学

19回目の美術館大学は秋山孝ポスター美術館長岡(APM)の新しい仲間と、新しい活動の紹介から始まった。今年7月のAPM4周年を記念して、第1回APMワークショップが開催される。ワークショップの担当は、学芸員としてAPMの新たな仲間となったたかだみつみで、東京工芸大学芸術学部を卒業後、伝統手摺木版画版元勤務を経て、現在は創作木版画家として活動している。第1回ワークショップの内容は、多色刷木版画でポストカードを作成するというもので、7月6日に行う。ぜひ多色刷木版画を体験してほしい。

「ポーランドポスターの巨匠in長岡」は、秋山館長、御法川氏、そして学校法人高澤学園からお借りしたコレクションによって構成されている。高澤学園には貴重なポスター作品をお貸しいただき、また、長岡造形大学には御法川氏のポーランドポスター研究にご支援いただいた。多くの方々のご協力の下に展覧会を開催することができた。

秋山館長がポスターの収集を始めたのは、恩師・福田繁雄先生の「本物を見ろ」という一言による。それまでもポスターの研究は行っていたが、福田先生の言葉により、一枚一枚を自分の目で確認し、研究し、コレクションしていった。御法川氏も、秋山館長の姿に感銘と影響を受け、ポスターのコレクションを始めたのだという。

本展覧会は、ポーランドポスターの中でもリアルな表現で表されている作品を選んだ。これは御法川氏の強い希望によるものである。御法川氏が初めてポーランドポスターに魅了されたのは予備校時代で、偶然手にとったカタログの中にヴァウクスキの「カリギュラ」を見つけたのがきっかけである。それまで見ていた日本のポスターは、資本主義的な明るさを持った作品が多かったが、ポーランドのポスターは文学的な暗さを持った作風のものが存在していた。また、一般的なポスターには演者の姿などが登場するが、ポーランドのポスターは作者が題材から読み取ったイメージを自由に表現している。たとえばアルベール・カミュ作「カリギュラ」の映画ポスター。これは暴君として知られるローマ帝国第3代皇帝カリギュラの内面を描いたものである。筋肉や血管の露出した顔の化け物が、目を見開き、血を思わせる印象的な赤と共に、見るものに衝撃を与える。御法川氏はこうしたグロテスクな表現によって描かれるポーランドポスターと、それを許すポーランドという国へどんどんのめりこんでいった。しかし御法川氏の好むリアルな重々しい作品は、昨今ポーランドでも評価されなくなってきているそうだ。

秋山館長からは、各ポスターと作家の特徴を解説していただいた。スタシスはロマンチックな作風で、非常にファンの多い作家である。「大作曲家の音楽との16日間」は砂のような色合いの荒涼とした印象のポスターであるが、スタシスの故郷リトアニアはまさにそのような色合いの町であったという。スタロヴェイスキはセピア色の地に白黒のコンテで描いており、「スリー・トール・ウーマン」は3人の女性を顔ではなく胸で表現するという手法をとっている。ロソハは日本人に受け入れられやすい作家で、どこか余韻を感じさせる作品が多い。サドフスキは不透明な絵の具を使っており、色味を抑えた表現が特徴である。たとえば「マクベス」の血の色などは、ヴァウクスキの鮮やかな赤と比べるとずいぶん控えめで、色調も暗い。しかしそこにこそマクベスの言い知れぬ苦悩が描かれており、豊かな表現があるのである。

この時代のポーランドポスターは文化的なイベントの告知ポスターが多く、商業ポスターはない。それは当時のポーランドが社会主義国だったことによる。社会主義国では物資は分配制なので、消費を奨励する必要がない。よって商業ポスターを作る必要がなく、代わって人々を楽しませるイベントのポスターが作られたのだという。ソビエトやチェコスロバキアなどは同じ社会主義国でも表現に対し厳しい規制がかけられたが、ポーランドは文化的なものに対する寛容さがあり、発展していったのだと、秋山館長より解説がなされた。

最後に、「今回の展覧会で取り上げたポスターは、ポーランドポスターのほんの一部である。これからも理解と分析を進め、研究を発表していきたい」と秋山館長より一言があり、第19回美術館大学は締めくくられた。(APM職員・森山)

19回目の美術館大学は秋山孝ポスター美術館長岡(APM)の新しい仲間と、新しい活動の紹介から始まった。今年7月のAPM4周年を記念して、第1回APMワークショップが開催される。ワークショップの担当は、学芸員としてAPMの新たな仲間となったたかだみつみで、東京工芸大学芸術学部を卒業後、伝統手摺木版画版元勤務を経て、現在は創作木版画家として活動している。第1回ワークショップの内容は、多色刷木版画でポストカードを作成するというもので、7月6日に行う。ぜひ多色刷木版画を体験してほしい。

「ポーランドポスターの巨匠in長岡」は、秋山館長、御法川氏、そして学校法人高澤学園からお借りしたコレクションによって構成されている。高澤学園には貴重なポスター作品をお貸しいただき、また、長岡造形大学には御法川氏のポーランドポスター研究にご支援いただいた。多くの方々のご協力の下に展覧会を開催することができた。

秋山館長がポスターの収集を始めたのは、恩師・福田繁雄先生の「本物を見ろ」という一言による。それまでもポスターの研究は行っていたが、福田先生の言葉により、一枚一枚を自分の目で確認し、研究し、コレクションしていった。御法川氏も、秋山館長の姿に感銘と影響を受け、ポスターのコレクションを始めたのだという。

本展覧会は、ポーランドポスターの中でもリアルな表現で表されている作品を選んだ。これは御法川氏の強い希望によるものである。御法川氏が初めてポーランドポスターに魅了されたのは予備校時代で、偶然手にとったカタログの中にヴァウクスキの「カリギュラ」を見つけたのがきっかけである。それまで見ていた日本のポスターは、資本主義的な明るさを持った作品が多かったが、ポーランドのポスターは文学的な暗さを持った作風のものが存在していた。また、一般的なポスターには演者の姿などが登場するが、ポーランドのポスターは作者が題材から読み取ったイメージを自由に表現している。たとえばアルベール・カミュ作「カリギュラ」の映画ポスター。これは暴君として知られるローマ帝国第3代皇帝カリギュラの内面を描いたものである。筋肉や血管の露出した顔の化け物が、目を見開き、血を思わせる印象的な赤と共に、見るものに衝撃を与える。御法川氏はこうしたグロテスクな表現によって描かれるポーランドポスターと、それを許すポーランドという国へどんどんのめりこんでいった。しかし御法川氏の好むリアルな重々しい作品は、昨今ポーランドでも評価されなくなってきているそうだ。

秋山館長からは、各ポスターと作家の特徴を解説していただいた。スタシスはロマンチックな作風で、非常にファンの多い作家である。「大作曲家の音楽との16日間」は砂のような色合いの荒涼とした印象のポスターであるが、スタシスの故郷リトアニアはまさにそのような色合いの町であったという。スタロヴェイスキはセピア色の地に白黒のコンテで描いており、「スリー・トール・ウーマン」は3人の女性を顔ではなく胸で表現するという手法をとっている。ロソハは日本人に受け入れられやすい作家で、どこか余韻を感じさせる作品が多い。サドフスキは不透明な絵の具を使っており、色味を抑えた表現が特徴である。たとえば「マクベス」の血の色などは、ヴァウクスキの鮮やかな赤と比べるとずいぶん控えめで、色調も暗い。しかしそこにこそマクベスの言い知れぬ苦悩が描かれており、豊かな表現があるのである。

この時代のポーランドポスターは文化的なイベントの告知ポスターが多く、商業ポスターはない。それは当時のポーランドが社会主義国だったことによる。社会主義国では物資は分配制なので、消費を奨励する必要がない。よって商業ポスターを作る必要がなく、代わって人々を楽しませるイベントのポスターが作られたのだという。ソビエトやチェコスロバキアなどは同じ社会主義国でも表現に対し厳しい規制がかけられたが、ポーランドは文化的なものに対する寛容さがあり、発展していったのだと、秋山館長より解説がなされた。

最後に、「今回の展覧会で取り上げたポスターは、ポーランドポスターのほんの一部である。これからも理解と分析を進め、研究を発表していきたい」と秋山館長より一言があり、第19回美術館大学は締めくくられた。(APM職員・森山)

|

|

|---|---|

|

|

第18回美術館大学

18回目の美術館大学は第12回企画展に合わせて「『秋山孝が選んだ30の金言・高田清太郎の建築デザイン哲学』について」というテーマで行われた。

第12回企画展は「秋山孝が選んだ30の金言・高田清太郎の建築デザイン哲学」展という。長岡市摂田屋に居を構える高田建築事務所の代表取締役・高田清太郎氏の展覧会である。秋山館長は、以前より地元の人を取り上げる展覧会をしたいと考えていた。そしてその第一弾は秋山孝ポスター美術館長岡のサポーターズ倶楽部会長を務めている高田氏にしたいとも考えていた。展覧会を企画するに当たって秋山館長は、高田氏の著作物のひとつであるブログから心に響いた言葉を選び出し、それを「金言」とした。そしてそれに対応する図像を、図面、建築写真、立体模型などといった高田氏の作品の中から、高田氏と秋山館長の二人で選び出し、金言と図像とをポスターに仕上げた。

この、「選ぶ」という作業がとても重要で、かつ非常に難しいのだという。いくつもの候補の中から本質を見極め、それ以外のものを削ぎ落としていくことが大切で、それによって作品が最大限にシンプルになり、伝えたいことがダイレクトに伝わるのである。ただ、「それ以外のもの」にも思い入れがあり、伝えたいことが溢れている高田氏は、情報を増やしたくて仕方ない。それを削ぎ落としていくのが秋山館長の仕事である。高田氏にとって作品が削ぎ落とされていくのは大変つらかったようであるが、その「削ぎ落とす」工程を経た作品は、確かに美しい。ひとつの金言に対しひとつの図像。これは秋山館長が決して譲らなかった条件だという。

高田氏と秋山館長の対談は、約半数もの金言に及んだが、中でも金言20の「何気ない一言が人を動かす。私を動かす。」は、秋山孝ポスター美術館長岡(APM)の蔵についての言葉であったこともあり、熱を感じた。APMには現在建設中の蔵(収蔵庫)がある。この蔵を造るきっかけは、高田氏のたった一言であった。APMには秋山館長の作品のほか、秋山館長が今までに収集したポスターコレクションが数多く存在する。その膨大なコレクションはAPMだけでは収まらず、高田氏のご好意で高田建築事務所に預かっていただいていた。しかし高田建築事務所本来の業務のためのスペースが少なくなるに至って高田氏が放った一言、「秋山先生、わが社が秋山コレクションに侵食されていきます」。これによって秋山館長はAPMの蔵の建設を実行に移したのである。このときに秋山館長が高田氏に依頼したのは、高田氏の得意とする「構造」を全面に出してほしいということであった。APMはフレンチトラスという鉄骨作りの屋根が使われているが、蔵の屋根は断面を見るとMの文字に見えるため、「M字構法」と名づけた。Mは宮内のM、であり、ミュージアムのMでもある。引っ張る力と圧縮する力がバランスよく屋根を支える構造であるという。そこには力の流れが存在する。空間の流れと心の流れ。この流れが大切なのだそうだ。

質疑応答では長岡造形大学の山下教授より質問をいただいた。アメリカの建築家のフィリップ・ジョンソンは「クライアントはいない方がいい」という言葉を残しているが、高田氏はこれに対してどう思われるか、という内容であった。これに対し高田氏は、「クライアントがいないと設計できない」と答えた。クライアントとコミュニケーションする中で、そのクライアントの望むもの、望む暮らしが見えてくる。そもそも巣舞(=住まい)づくりの設計とは、すま「居方(いかた)」そのものなのであるから巣舞人、つまり住人こそが設計者であるというのが高田氏の答えであった。その際に、高田氏は「私は」ではなく「われわれは」と複数形を使っておられた。これは高田氏個人の考えであると同時に、高田建築事務所全体に浸透している考えなのだと改めて感じさせられた。また、高田氏はご自分のことを建築家でなく建築屋であると自称している。芸術としての建築物でなく、あくまでもひとりひとりが主人公になれる「巣舞」を造っていくのだという気概を、その言葉に感じた。(APM職員・森山)

18回目の美術館大学は第12回企画展に合わせて「『秋山孝が選んだ30の金言・高田清太郎の建築デザイン哲学』について」というテーマで行われた。

第12回企画展は「秋山孝が選んだ30の金言・高田清太郎の建築デザイン哲学」展という。長岡市摂田屋に居を構える高田建築事務所の代表取締役・高田清太郎氏の展覧会である。秋山館長は、以前より地元の人を取り上げる展覧会をしたいと考えていた。そしてその第一弾は秋山孝ポスター美術館長岡のサポーターズ倶楽部会長を務めている高田氏にしたいとも考えていた。展覧会を企画するに当たって秋山館長は、高田氏の著作物のひとつであるブログから心に響いた言葉を選び出し、それを「金言」とした。そしてそれに対応する図像を、図面、建築写真、立体模型などといった高田氏の作品の中から、高田氏と秋山館長の二人で選び出し、金言と図像とをポスターに仕上げた。

この、「選ぶ」という作業がとても重要で、かつ非常に難しいのだという。いくつもの候補の中から本質を見極め、それ以外のものを削ぎ落としていくことが大切で、それによって作品が最大限にシンプルになり、伝えたいことがダイレクトに伝わるのである。ただ、「それ以外のもの」にも思い入れがあり、伝えたいことが溢れている高田氏は、情報を増やしたくて仕方ない。それを削ぎ落としていくのが秋山館長の仕事である。高田氏にとって作品が削ぎ落とされていくのは大変つらかったようであるが、その「削ぎ落とす」工程を経た作品は、確かに美しい。ひとつの金言に対しひとつの図像。これは秋山館長が決して譲らなかった条件だという。

高田氏と秋山館長の対談は、約半数もの金言に及んだが、中でも金言20の「何気ない一言が人を動かす。私を動かす。」は、秋山孝ポスター美術館長岡(APM)の蔵についての言葉であったこともあり、熱を感じた。APMには現在建設中の蔵(収蔵庫)がある。この蔵を造るきっかけは、高田氏のたった一言であった。APMには秋山館長の作品のほか、秋山館長が今までに収集したポスターコレクションが数多く存在する。その膨大なコレクションはAPMだけでは収まらず、高田氏のご好意で高田建築事務所に預かっていただいていた。しかし高田建築事務所本来の業務のためのスペースが少なくなるに至って高田氏が放った一言、「秋山先生、わが社が秋山コレクションに侵食されていきます」。これによって秋山館長はAPMの蔵の建設を実行に移したのである。このときに秋山館長が高田氏に依頼したのは、高田氏の得意とする「構造」を全面に出してほしいということであった。APMはフレンチトラスという鉄骨作りの屋根が使われているが、蔵の屋根は断面を見るとMの文字に見えるため、「M字構法」と名づけた。Mは宮内のM、であり、ミュージアムのMでもある。引っ張る力と圧縮する力がバランスよく屋根を支える構造であるという。そこには力の流れが存在する。空間の流れと心の流れ。この流れが大切なのだそうだ。

質疑応答では長岡造形大学の山下教授より質問をいただいた。アメリカの建築家のフィリップ・ジョンソンは「クライアントはいない方がいい」という言葉を残しているが、高田氏はこれに対してどう思われるか、という内容であった。これに対し高田氏は、「クライアントがいないと設計できない」と答えた。クライアントとコミュニケーションする中で、そのクライアントの望むもの、望む暮らしが見えてくる。そもそも巣舞(=住まい)づくりの設計とは、すま「居方(いかた)」そのものなのであるから巣舞人、つまり住人こそが設計者であるというのが高田氏の答えであった。その際に、高田氏は「私は」ではなく「われわれは」と複数形を使っておられた。これは高田氏個人の考えであると同時に、高田建築事務所全体に浸透している考えなのだと改めて感じさせられた。また、高田氏はご自分のことを建築家でなく建築屋であると自称している。芸術としての建築物でなく、あくまでもひとりひとりが主人公になれる「巣舞」を造っていくのだという気概を、その言葉に感じた。(APM職員・森山)

|

|

|---|---|

|

|